Das Kölner Domblatt

Die Vereinspublikation des ZDV

Bereits im Gründungsjahr des ZDV, 1842, beschloss der Vereinsvorstand die Herausgabe einer Vereinspublikation. Sie sollte die Vereinsarbeit des ZDV und die Verwendung der Spenden und Beiträge dokumentieren und somit auch die Arbeiten am Dom und seine historischen Aspekte darstellen.

Die erste Nummer des „Jahrbuchs“ trägt das Datum vom 3. Juli 1842. Der Verleger Joseph DuMont, selbst Mitglied im Verein, ließ das Vereinsblatt kostenlos drucken und jeweils sonntags seiner "Kölnischen Zeitung" beilegen.

Im Laufe der Jahre nahm der Umfang der ZDV-Vereinszeitung kontinuierlich zu. So erschien das Blatt ab 1845 monatlich, ab den 1870er Jahren jedoch wieder seltener bis zu einer vorläufig letzten Ausgabe 1892. Nach einer längeren Domblatt-Pause (1893 bis 1947) wird das heute um die 300 Seiten starke Werk seit 1948 einmal pro Jahr herausgegeben und den Mitgliedern des Vereins kostenlos zugeschickt.

Das Domblatt als E-Magazin

Ihnen ist es lieber, das Kölner Domblatt als E-Magazin zu lesen, statt in der gedruckten Ausgabe?

Wir freuen uns, Papier und Druckkosten einsparen zu können! Bitte geben Sie uns kurz über das Online-Formular oder auch per Mail oder Telefon Bescheid.

Mitgliederlogin

Sie haben Ihr Passwort vergessen? Dann klicken Sie bitte hier.

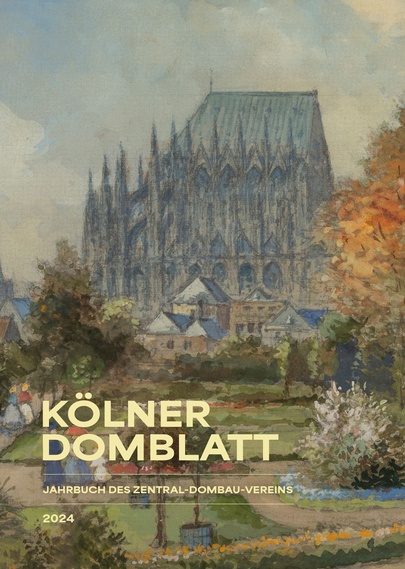

Domblatt 2024

Im Kölner Domverlag ist die 89. Folge des Kölner Domblattes, des Jahrbuchs des Zentral-Dombau-Vereins (ZDV) erschienen. Neben dem Dombaubericht von Dombaumeister Dipl.-Ing. Peter Füssenich und den Berichten über die Ereignisse des vergangenen Jahres am Dom enthält es eine Reihe von wissenschaftlichen Aufsätzen, die sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit dem Thema Steinrestaurierung und -bearbeitung beschäftigten.

Kölner Domblatt 2024

Erstmals seit über einem Vierteljahrhundert erscheint 2024 das Kölner Domblatt in einem neuen Design. Aus einem Wettbewerb zur Neugestaltung des Jahrbuchs ging der Kölner Designer Marko Seeber als Sieger hervor. Er hat dem Domblatt mit der Neugestaltung des Covers und der Schriften sowie einer flexibleren Handhabung des Satzspiegels und der Bildformate ein modernes und frisches Aussehen verliehen – zugleich aber die Wiedererkennbarkeit und Identität der traditionsreichen Jahresschrift gewahrt.

Dombaubericht

Wie üblich steht am Beginn des Jahrbuchs der Dombaubericht des Dombaumeisters, der die Arbeiten der Dombauhütte im vergangenen Jahr vorstellt. Schwerpunktbaustellen waren, wie bereits in den Vorjahren, die aufwendige Restaurierung des Strebewerks A 8–A 9 auf der Westseite des Südquerhauses sowie die Restaurierung des mittelalterlichen Trachytmauerwerks am Chorkapellenkranz. Am Michaelsportal hat mit der Restaurierung des Wimpergs der zweite Bauabschnitt begonnen. Fortgesetzt wurden die Erneuerung der Schallluken im Glockenstuhl des Südturms, die Sanierung der preußischen Kappendecken über den Chorkapellen, die Ergänzung von Skulpturen der Südquerhausfassade, die Erneuerung der Kapellendächer und die von der Dombauhütte begleitete Installation der neuen Außenbeleuchtung durch die RheinEnergie AG. In der Glasrestaurierungswerkstatt konzentrierten sich die Arbeiten auf die Restaurierung der mittelalterlichen Chorobergadenfenster, die Instandsetzung der Fenster in der Engelbertus- und Maternuskapelle sowie die Rekonstruktion des Helenafensters aus dem sogenannten Welterzyklus. Am Helmumgang des Nordturmes in etwa 100 m Höhe konnten die letzten drei Fialaufbauten wieder komplettiert werden. Ihre oberen Abschlüsse waren während der Bombardements des Zweiten Weltkriegs und bei Stürmen in den Nachkriegsjahrzehnten abgestürzt. Peter Füssenich freut sich, »dass die seit dem Zweiten Weltkrieg beeinträchtigte Silhouette des Nordturmes in diesem Bereich damit erstmals seit über 80 Jahren wieder vollständig ist. Im kommenden Jahr erfolgt dann der Aufbau des Hängegerüsts für die Restaurierung des großen Fialturms an der Nordostecke des Turmes.«

Wissenschaftliche Beiträge und Berichte

2013 wurde an der Dombauhütte eine eigene Steinrestaurierungswerkstatt gegründet, die im vergangenen Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiern konnte. Aus diesem Anlass fand im Oktober 2023 ein wissenschaftliches Fachsymposium zum Thema Steinrestaurierung und -konservierung statt. Hierzu waren zahlreiche Vortragende und Gäste aus dem Bereich des Bauhüttenwesens, der Denkmalpflege und der Restaurierungswissenschaften eingeladen, mit denen die Dombauhütte seit vielen Jahren, teils sogar seit Jahrzehnten, eng zusammenarbeitet. Die Beiträge des Symposiums wurden nun im vorliegenden Domblatt veröffentlicht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Restaurierung von Drachenfels-Trachyt.

Den Reigen der Aufsätze eröffnet der stellvertretende Dombaumeister Dr. Albert Distelrath mit einem einleitenden Bericht über die zehnjährigen Tätigkeit der Steinrestaurierungswerkstatt am Kölner Dom. Es folgt der Beitrag der Leiterin der Steinrestaurierungswerkstatt Tanja Pinkale M. A. zur Restaurierung des mittelalterlichen Trachytmauerwerks am Chorkapellenkranz des Kölner Domes. Hier stellt sie die neuesten Untersuchungsergebnisse zu den eigens für die Restaurierungsarbeiten am Dom konzipierten Steinergänzungsmörtel und Ersatzgesteinen vor.

Der Hüttenmeister des Berner Münsters, Peter Völkle, untersucht in seinem Beitrag historische Werkspuren am Stein und beschreibt Werkzeuge und Arbeitsprozesse im Wandel der Zeit. Dabei geht er auch auf die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der Konservierung von historischen Steinoberflächen sowie auf die Problematik des Kopierens historischer Arbeitstechniken ein.

Die beiden folgenden Aufsätze über Restaurierungsarbeiten am Utrechter und Xantener Dom haben über den im Mittelalter an allen drei Bauten verwendeten Drachenfels-Trachyt einen engen Bezug zum Kölner Dom. Zwischen den drei für den Erhalt dieser herausragenden Kirchenbauten zuständigen Institutionen gibt es daher bereits seit vielen Jahren im Rahmen des »Trachytprojekts« einen regen Austausch zur Restaurierung dieses Natursteins. Die niederländische Architektin und Bauhistorikerin Karlijn de Wild stellt in ihrem Aufsatz zunächst die Bau- und Restaurierungsgeschichte des zwischen 1321 und 1382 errichteten Utrechter Domturmes sowie die im Laufe der Zeit verwendeten Gesteinsvarietäten vor, um im Folgenden ausführlich über die jüngste Restaurierung des Turmes zu berichten. Hier stand neben dem Erhalt auch die Frage im Vordergrund, wie man die Spuren der Geschichte am Turm trotz notwendiger Erneuerungen auch für die Zukunft ablesbar belässt. Johannes Schubert, der Leiter der Xantener Dombauhütte, und der Steinrestaurator Torsten Knapp stellen in ihrem Text die Restaurierungsgeschichte des Xantener Domes vor und zeigen, wie in den vergangenen Jahrzehnten der Wandel der Dombauhütte von einem rein handwerklich geprägten Betrieb zu einem viele Gewerke verbindenden Restaurierungsbetrieb gelungen ist.

Ebenfalls mit Drachenfels-Trachyt befasst sich der Aufsatz von Dr. Elisabeth Mascha von der Universität für angewandte Kunst in Wien und Kathrin Bommes M. A., seit April Steinrestauratorin der Kölner Dombauhütte. Sie stellen hier ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu Festigungsmöglichkeiten des Drachenfels-Trachyts vor. Aus den Testreihen lassen sich eventuell neue Verfahren zur Konservierung entwickeln.

Der Beitrag der Freiburger Münsterbaumeisterin Dr. Anne-Christine Brehm und des Steinrestaurators Tilman Borsdorf stellt Restaurierungsmethoden am Freiburger Münster vor. Die Freiburger Münsterbauhütte und die Kölner Dombauhütte stehen in Fragen von Restaurierungskonzepten und -materialien seit vielen Jahren in engem Austausch.

Im letzten großen Beitrag der Reihe stellen die Bildhauerin Uta Tröger und Steinrestauratorin Tanja Pinkale M. A. die Restaurierung des Michaelsportals in den Fokus. Sie gehen dabei speziell auf die Wiederherstellung des Figurenprogramms und verschiedene im Verlauf der Restaurierung getestete Verfahren zur Rekonstruktion zerstörter Bereiche ein.

Außerhalb des Symposiums steht der Aufsatz von Jürgen Brautmeier über die »Monuments Men«, amerikanische und britische Kunstschutzoffiziere, die in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges und danach unter anderem auch am Kölner Dom erste Sicherungsmaßnahmen, wie etwa die provisorische Reparatur der Dächer mit Zinkblech, durchführten. Ohne ihr Eingreifen wären manche Schäden auch am Kölner Dom gewiss noch schlimmer geworden.

Auf die größeren Aufsätze folgen zwei kleine Beiträge von Michael Puls und Michael Jürkel. Der Kunsthistoriker Michael Puls stellt ein Bildnisrelief des ersten Secretärs des Zentral-Dombau-Vereins, August Reichensperger, vor. Das 1862 vom Berliner Bildhauer Albert Wolff geschaffene Porträt konnte das Dombauarchiv im vergangenen Jahr erwerben. Der Steintechniker der Dombauhütte, Michael Jürkel, stellt in seinem Bericht den Monte Merlo in Italien vor, aus dessen Steinbruch die Kölner Dombauhütte seit knapp zwanzig Jahren ihr Ersatzmaterial für den mittelalterlichen Drachenfels-Trachyt bezieht.

Auf die wissenschaftlichen Beiträge folgen, wie in allen Jahren, die Berichte des ZDV sowie die Meldungen über die zahlreichen Ereignisse des vergangenen Berichtsjahres am Kölner Dom, so etwa zur Wahl der neuen Präsidentin des ZDV, zum 200-jährigen Jubiläum der Wiederbegründung der Kölner Dombauhütte oder zur Schließung des Domes aufgrund der besonderen Sicherheitslage in der Weihnachtszeit 2023.

Angaben zum Buch:

284 Seiten, 190 Abbildungen, Klappenbroschur, fadengeheftet, 17 x 24 cm

ISBN 978-3-9823582-9-1

Das Kölner Domblatt ist ab Januar 2025 zu einem Preis von 28,00 € im Buchhandel oder über den Kölner Domverlag www.koelner-domverlag.de erhältlich. Mitglieder des ZDV erhalten es als Jahresgabe.

Matthias Deml, Dombauhütte Köln